Javier Padilla

Todos los sistemas sanitarios –al menos en los países industrializados, pueden clasificarse dentro de alguno de los siguientes tres modelos clásicos: 1) modelo de aseguramiento voluntario, 2) modelo de seguridad social (SS), o 3) sistema nacional de salud (SNS). Estos tres modelos pueden ser vistos como tres etapas sucesivas dentro de un proceso estandarizado, estructurado en tres fases consecutivas. La primera etapa corresponde a la difusión, como suplemento al mercado, de formas de aseguramiento voluntario. La segunda etapa coincide con el establecimiento del principio de seguro obligatorio. La tercera etapa se corresponde con el establecimiento de un SNS. Este camino seguido por diferentes sistemas sanitarios está, lógicamente, marcado por dos puntos de especial relevancia: el primero, la transición entre el aseguramiento voluntario y el sistema sanitario tipo seguridad social; y el segundo, del modelo de seguridad social al sistema nacional de salud.

¿Hay algún tipo de relación entre los modelos sanitarios adoptados en distintos contextos nacionales y la orientación ideológica de los gobiernos que los instituyeron? Este tema ha estado presente de forma importante en los debates acerca del desarrollo del estado del bienestar en los países occidentales. El argumento esgrimido por algunos autores –y que sigue siendo controvertido- es que los partidos de izquierdas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y extensión del estado del bienestar, en contraste con los partidos conservadores, que de forma más frecuente han ralentizado su expansión.

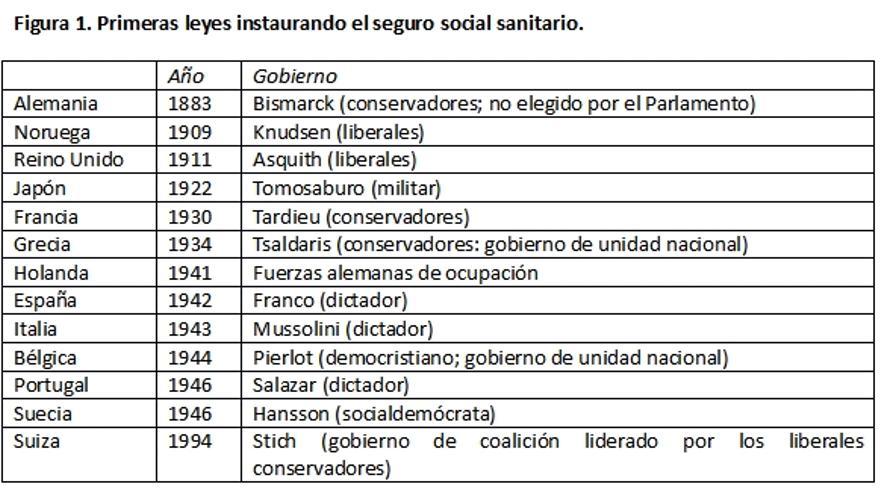

Para evaluar la influencia de la orientación ideológica en la elección del sistema sanitario, es útil comenzar analizando las disposiciones legislativas adoptadas para sentar las bases los modelos sanitarios tipo seguridad social en los diferentes países (al menos para ciertos grupos ocupacionales), como se muestra a continuación en la figura 1:

Teniendo en cuenta los gobiernos que adoptaron dichas disposiciones, encontramos: gobiernos conservadores no elegidos democráticamente (el gobierno de Bismarck del II Reich en Alemania); gobiernos liberales (Reino Unido y Noruega); gobiernos militares (Japón), regímenes autoritarios (la España franquista, la Italia de Mussolini y la Portugal de Salazar); gobiernos de unidad nacional de post-guerra (Bélgica) o post-dictatoriales (Grecia), liderados por un primer ministro conservador; y en Holanda, donde los primeros esbozos del sistema de aseguramiento obligatorio (1941) fueron instaurados por las fuerzas alemanas de ocupación. Solo en un país, Suecia, el sistema sanitario de seguridad social fue introducido por un gobierno socialdemócrata. En el resto de los casos, han sido gobiernos conservadores o no democráticos los que han introducido modelos de SS. Una posible explicación es que estos gobiernos han utilizado la legislación social como estrategia para paliar su déficit de legitimidad (esto es aplicable especialmente a aquellos países en los que los gobiernos no tenían que responder ante el Parlamento).

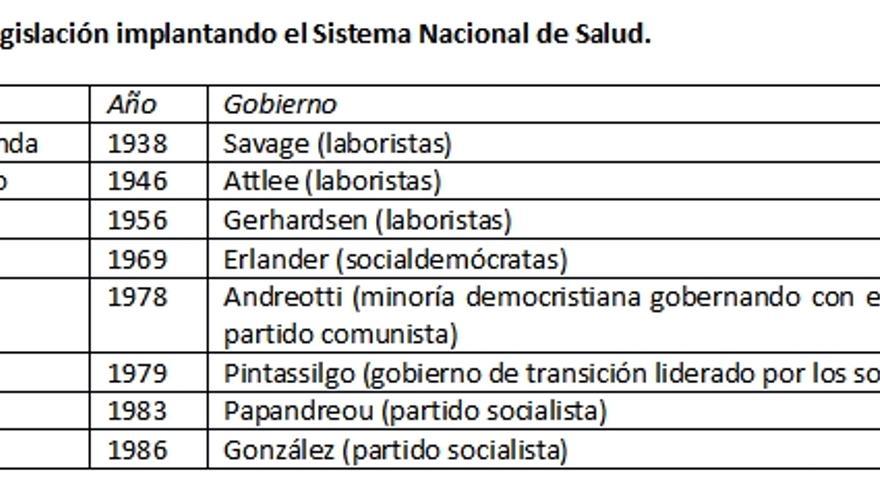

Si pasamos a examinar el signo político de los gobiernos que instauraron un sistema nacional de salud, la imagen cambia notablemente con respecto a lo que acabamos de comentar. Son los gobiernos socialdemócratas (incluyendo gobiernos socialistas y laboristas) lo que, en la mayoría de los casos, han ejercido de promotores del SNS.

Portugal e Italia son excepciones parciales a esta regla. En Portugal, el SNS se instauró durante la transición a la democracia de un gobierno presidencial, que fue dirigido por un socialista. La reforma del sistema sanitario italiano de 1978 fue aprobada por un gobierno de solidaridad nacional (un gobierno en minoría de un partido único democristiano, con “apoyo externo” del partido comunista). Los comunistas convirtieron la reforma sanitaria en una condición necesaria para mantener su apoyo.

También es necesario resaltar que, en algunos casos, la aprobación de la legislación fundacional del SNS fue aprobada por el primer gobierno socialista de la historia del país. Este fue el caso del gobierno de Savage en Nueva Zelanda, de González en España y de Papandreou en Grecia. El gobierno de Attlee en el Reino Unido fue el primer gobierno laborista en disfrutar de mayoría parlamentaria. Esto sirve para ilustrar cómo muchos gobiernos de izquierdas han considerado la creación del SNS como un hecho clave, propio de la tarea que les había sido encomendada.

Sin tener la intención de establecer generalizaciones, podemos afirmar que parece existir cierta correspondencia entre los modelos sanitarios y las inclinaciones ideológicas. Los modelos sanitarios de seguridad social han sido más frecuentemente instaurados por gobiernos conservadores o no democráticos; a la inversa, la mayoría de la legislación instaurando sistemas nacionales de salud ha sido promovida por gobiernos socialdemócratas. Obviamente, esto no quiere decir que se haya instaurado un SNS en todos los países en los que ha habido un gobierno de izquierdas: en Francia y Alemania, por ejemplo, los socialistas y socialdemócratas han gobernado durante largos periodos de tiempo sin haber propuesto la creación de un SNS. Tampoco podemos afirmar que todos los partidos de derechas se hayan opuesto de forma sistemática al modelo SNS: en algunos países, la instauración de este modelo fue fruto de un acuerdo entre dos partidos; en otros casos, una vez introducido el sistema universal con pagador único, éste ha conseguido un amplio consenso y los gobiernos conservadores se han abstenido de proponer su desmantelamiento.

El poder de los médicos y la fuerza de los gobiernos.

Para muchos autores, las elecciones llevadas a cabo en materia de sistemas sanitarios pueden concebirse como el equilibrio de poder entre el gobierno y algunos colectivos interesados. Entre estos colectivos, el que históricamente ha sido más combativo e influyente es el de los médicos. La disputa entre médicos y el estado es tal que, por un lado, el estado ansía limitar la autonomía profesional de los médicos y acotar sus ganancias. Para ello, los gobiernos deberían preferir un SNS, o un sistema público muy integrado en el cual los profesionales sanitarios sean empleados asalariados. Por otro lado, los médicos luchan por mantener su autonomía profesional y conseguir una forma de remuneración más favorable. En términos generales, los médicos prefieren mantener su estatus de “profesionales independientes”, de modo que perciben cada intento de “nacionalizar” el sistema sanitario como una amenaza: de los tres modelos, el SNS es el menos valorado por los médicos. Dicho esto, las preferencias de los actores podrían parecer algo simplistas: el hecho es que las asociaciones de médicos han organizado grandes protestas en casi todos los países en los que el SNS ha sido implantado.

La elección de las políticas en el sector sanitario a menudo se interpreta en relación con las características generales del sistema político. Así, podremos afirmar que el resultado del choque entre profesionales médicos y el estado dependerá, en buena medida, de las reglas generales deljuego político. En aquellos países en los que el poder político está concentrado en las manos del poder ejecutivo, como el Reino Unido, es más probable que la voluntad del gobierno prevalezca sobre la de los colectivos interesados (trasladando esto al campo sanitario: el gobierno tendrá más oportunidades para implementar un SNS). Al contrario, en aquellos sistemas en los cuales el poder está disperso entre múltiples actores, el poder ejecutivo es más débil y los colectivos interesados tienen más facilidades para bloquear sus iniciativas: en el ámbito sanitario, esto quiere decir que los médicos tienen más oportunidades de bloquear la aprobación de un sistema que ellos desaprueban (y por lo tanto, evitar la instauración de un SNS). Por ejemplo, hay autores que mantienen la opinión de que los EEUU no tienen un SNS no tanto porque los sucesivos gobiernos no lo hayan querido, sino porque las instituciones de los EEUU desincentivan la instauración de medidas globales y radicales en materia de servicios sociales.

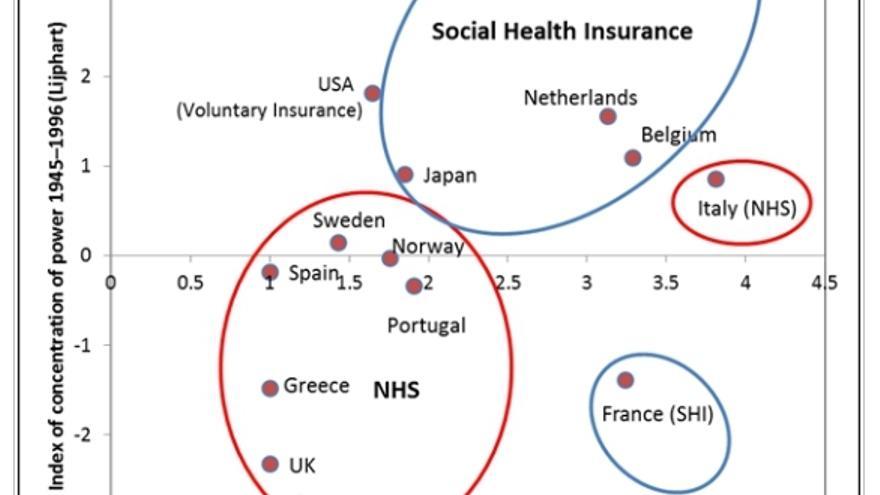

A la hora de debatir el impacto del diseño institucional del sistema político sobre la dirección de las políticas en relación con el sistema sanitario, para cada uno de los países tenidos en cuenta en este texto, merece la pena comparar dos variables: el modelo del sistema sanitario adoptado y el grado de concentración del poder político, como se muestra a continuación en la figura 3:

Para esta última variable, hemos hecho uso de dos notables teorías en el campo de la política comparada. La primera es la distinción entre modelos mayoritarios y de consenso, propuesta por Lijphart, mientras que la segunda es la teoría de los actores con poder de veto desarrollada por Tsebelis. En esta comparación, tenemos en cuenta nuestro argumento previo de que los modelos de SS y el SNS son sistemas que pueden ser considerados como la segunda y tercera fase, respectivamente, de una senda de desarrollo sanitario. Al final de la Segunda Guerra Mundial, solo un país (Nueva Zelanda) había implementado un SNS, mientras que otros 14 países tenían un sistema de SS o de aseguramiento voluntario.

En primer lugar, tuvimos en cuenta el grado de concentración/dispersión del poder político, basado en los datos e indicadores de Lijphart. En aquellos países en los que el poder político estaba más concentrado (representado en la figura 3 en el lado negativo del eje y) instauraron, en la mayoría de los casos, un SNS. Seguramente no sea una coincidencia que los dos primeros países que adoptaron un SNS (Nueva Zelanda en 1938 y el Reino Unido en 1946) sea precisamente aquellos que más se aproximaban a un modelo mayoritario. Inversamente, aquellos países en los que el poder político está más disperso (valores positivos en la gráfica) han mantenido un sistema de aseguramiento voluntario o de SS. Entre los sistemas políticos que más se han caracterizado por el modelo de consenso, podemos encontrar a los EEUU y Suiza; precisamente es en esos países donde el principio de obligatoriedad del seguro sanitario encontró mayores dificultades. La principal excepción a esta regla es Francia, que tiene un sistema de SS a pesar de presentar un alto grado de concentración del poder político.

Conclusiones similares pueden extraerse si uno deja a un lado los indicadores de Lijphart y se concentra en el concepto de los actores con poder de veto. Utilizando los mismos datos de Tsebelis, la figura 3 muestra el número de actores con poder de veto (eso es, individuos o colectivos –como un presidente o un partido político- que se requieren para apoyar una política para que ésta sea aceptada) durante el periodo que abarca desde 1945 a 2000. Como hemos visto con anterioridad, aquellos países con menor número de actores con poder de veto (menos de dos) instauraron, en la mayoría de los casos, un SNS, mientras que aquellos países con más de dos actores con poder de veto mantuvieron (o implementaron) un sistema de SS. La excepción en esta ocasión es Italia (que tiene un SNS a pesar del alto número de actores con poder de veto), así como Japón y los EEUU (que no tienen un SNS a pesar de tener 1.85 y 1.65 actores con poder de veto respectivamente).

A pesar de estas pequeñas excepciones (que podrían depender simplemente del modo en el que los diferentes autores definen y caracterizan el concepto de concentración de poder), la elección del modelo sanitario parece verse afectada, al menos en parte, por las características institucionales específicas de cada país.

Este texto está basado en un artículo más largo, F. Toth (2013), The choice of healthcare models: How much does politics matter?, en International Political Science Review 34 (2), 159-172

.jpg)